秩父太織(ちちぶふとり)とは

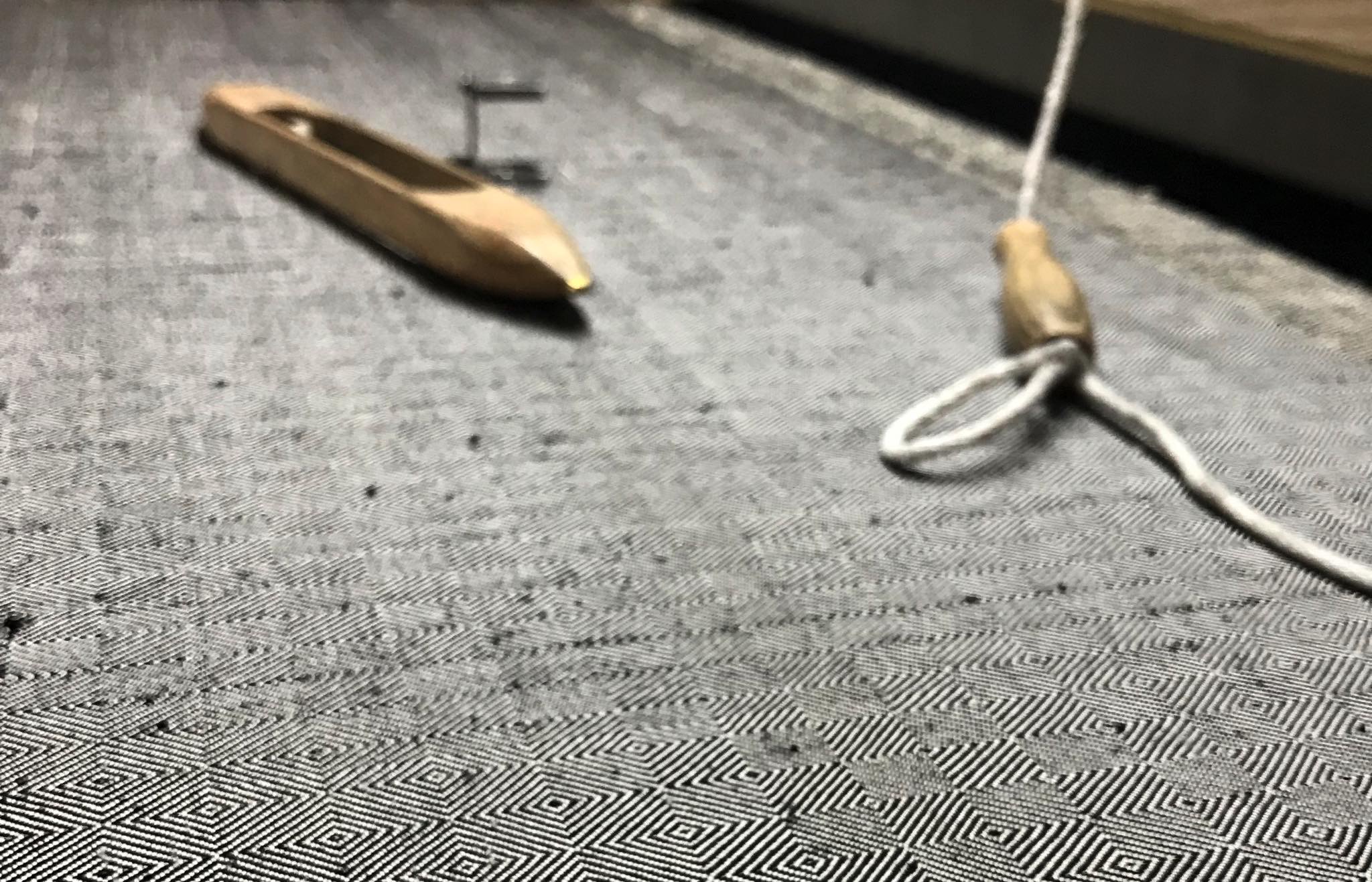

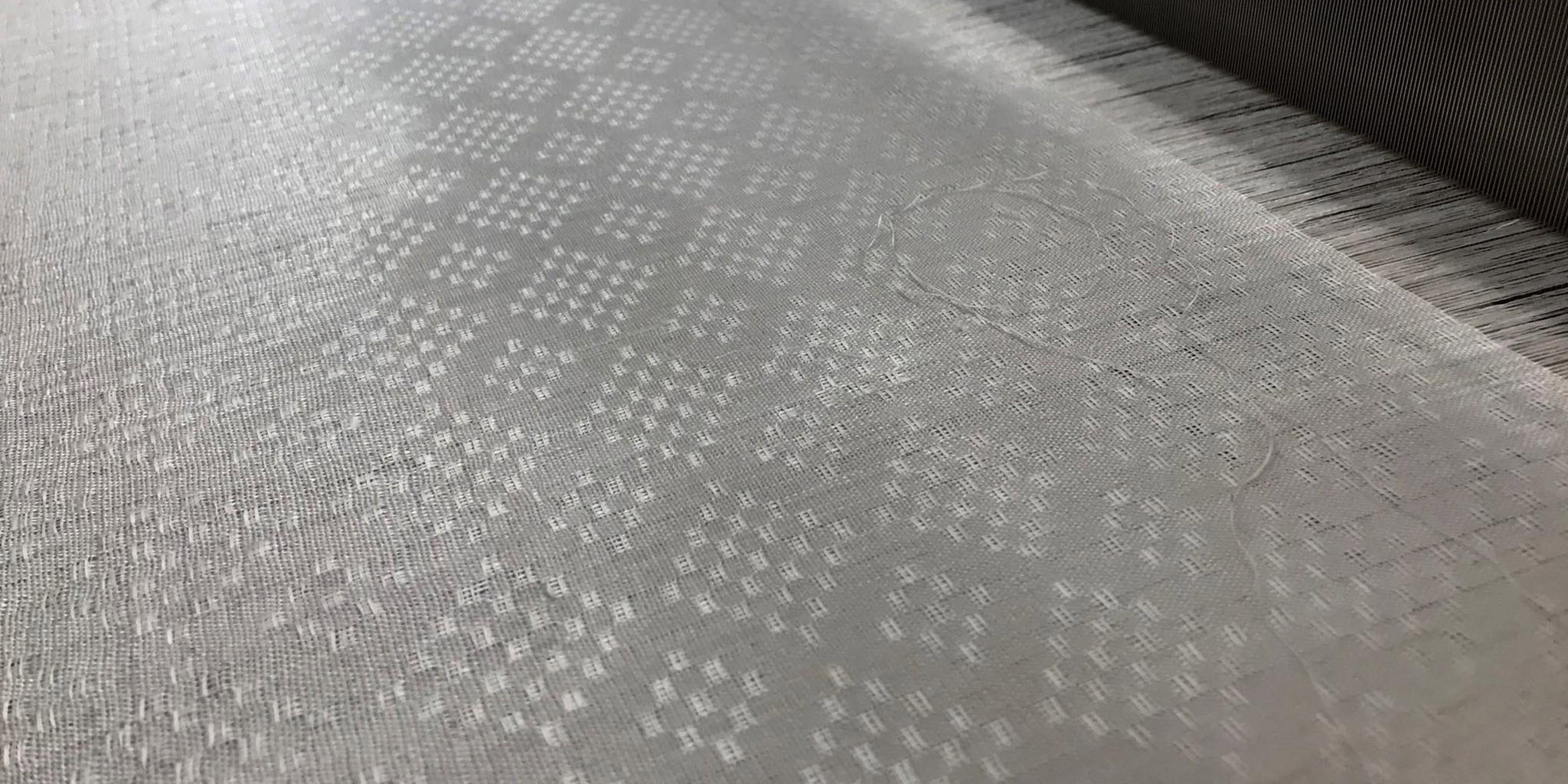

江戸時代、幕府の衣冠束帯用に秩父絹(根古屋絹)が採用されます。品質堅牢から<鬼秩父><鬼太織>などと称され、「秩父絹」は全国に名を馳せていきます。 同じ頃、養蚕・製糸を営む農家が換金できない繭(くず繭・玉繭など)や糸(太糸・熨斗糸)を利用して野良着を作り始めます。それが「秩父太織」です。

大正初期(1912年以降)に一度秩父太織は廃れてしまいましたが、昭和41年(1966年)、石塚工房(現・ちちぶふとり工房)創設者、石塚賢一氏により技術取得、道具の収集を経て秩父太織の技術技法が復元されました。

「ふとり」は全国の養蚕が盛んだった地域で生まれた絹布のことです。